3 ноября 2025

«Чёрный квадрат» в СССР: почему коммунисты ненавидели, а потом полюбили Малевича

«Чёрный супрематический квадрат» Казимира Малевича — это абсолютный парадокс советской культуры. Картина, которую десятилетиями клеймили как «формализм» и «упадочничество», пряча в запасниках, сегодня висит в Третьяковской галерее как национальное достояние и самая узнаваемая работа русского искусства.

Каким образом произведение, задуманное как «ноль форм» и конец старой живописи, сначала стало врагом коммунистической идеологии, а затем — её вынужденным фаворитом и одним из культурных брендов страны? Эта история — отражение трагической борьбы идеологии, политики и гения.

Революция в красном углу

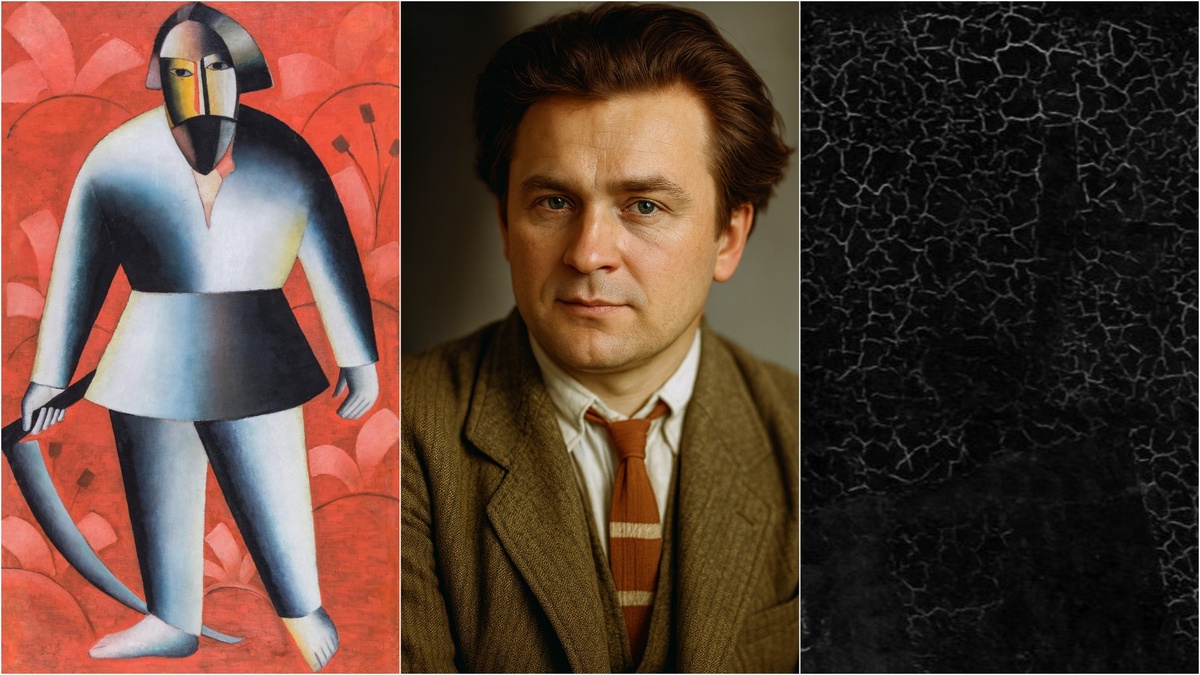

Когда в 1915 году в Петрограде открылась «Последняя футуристическая выставка картин “0,10”», зрители были шокированы. В «красном углу» зала — месте, где в русских избах традиционно вешали иконы, — Казимир Малевич разместил холст с изображением чёрного квадрата на белом фоне. Позже сам он обозначал свою работу как «иконостас», намекая на то, что она венчает собой целую систему нового искусства, подобно тому как иконостас представляет собой систему сакральных образов. По замыслу автора, «Черный квадрат» был представлен вместе с «Чёрным кругом» и «Чёрным крестом» как фундаментальная троица супрематической системы. Новое искусство претендовало на роль новой религии.

Это был не просто эпатаж, это был манифест. Малевич объявлял о рождении супрематизма (от латинского supremus — высший) ― искусства чистой формы и цвета, освобождённого от необходимости изображать предметы. «Квадрат» был «нулём форм», точкой, за которой старая, предметная живопись заканчивалась. Для русского авангарда это был прорыв, художественная революция, созвучная надвигавшейся революции социальной.

Советская власть, сама рождённая бунтом, поначалу пыталась использовать энергию авангарда для построения нового мира. Но очень скоро она увидела в беспредметности Малевича, особенно в его «Чёрном квадрате», экзистенциальную и идеологическую угрозу. Путь «Квадрата» в СССР — это путь от мнимого союзника до злейшего врага и, наконец, до его апроприации ради государственного престижа.

Ненависть и отрицание (1920-е ― середина 1950-х)

Искусство для нового мира

В первые годы после 1917 года Малевич не был диссидентом. Напротив, он, как и многие авангардисты (Татлин, Родченко, Лисицкий), активно включился в строительство новой культуры. В 1919 году он переехал в Витебск, где начал руководить мастерской в Народном художественном училище «нового революционного образца», которую возглавлял Марк Шагал, а также руководил группой УНОВИС («Утвердители нового искусства»). В 1923 году он возглавил Государственный институт художественной культуры (ГИНХУК) в Ленинграде.

В эти годы Малевич писал теоретические труды, разрабатывал архитектурные проекты супрематических «планитов» и «архитектонов». Его работы выставлялись в Берлине (1927), где вызвали большой интерес европейской публики. Советская власть поддерживала авангард: его лаконичный язык был полезен для агитационных плакатов, оформления празднеств, проектирования новой бытовой среды.

Поворот к «понятности»

К середине 1920-х ситуация стала меняться. В «Ленинградской правде» 10 июля 1926 года вышла статья «Монастырь на госснабжении». Её автор, скрывавшийся под псевдонимом Г. Серый, заклеймил ГИНХУК как рассадник формализма и политически вредную организацию, даром пожирающую государственные средства.

Этот публичный разнос стал приговором: уже осенью 1926 года Институт художественной культуры был закрыт. Это был первый серьёзный удар по институциональным позициям авангарда. В художественных дискуссиях всё чаще звучала критика «левого» искусства как оторванного от народа, непонятного массам.

Сталинская система требовала тотального контроля и единой идеологии. Искусство должно было стать инструментом воспитания масс. В 1932 году вышло постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», которое фактически ликвидировало всё многообразие творческих групп и заложило основу для единственного «верного» метода — социалистического реализма.

И вот здесь «Чёрный квадрат» стал абсолютным антагонистом.

1. Он был «формалистичен». Это главное обвинение. Формализм ― это искусство, сосредоточенное на форме, а не на идеологическом содержании. «Квадрат» ничего не рассказывал. Он не изображал рабочего, колхозницу, подвиг или счастливое будущее. Он был «пуст».

2. Он был «мистичен». Малевич и сам писал о «Квадрате» в мистических терминах, как об окне в «ничто», в космос, о выходе в иное измерение. Для диалектического материализма, отрицавшего любую метафизику, это было враждебной идеологией, «поповщиной».

3. Он был «непонятен народу». Соцреализм требовал жизнеподобия, нарратива, «положительного героя». Беспредметное искусство было объявлено «буржуазным», «упадочным», оторванным от пролетариата.

Репрессии и забвение

Судьба Малевича стала отражением судьбы его детища. Осенью 1930 года он был арестован ОГПУ как «германский шпион». Он провёл в заключении больше двух месяцев. Во время ареста были изъяты его рукописи и теоретические работы, многие из которых впоследствии не вернули.

Хотя Малевича и отпустили, это был конец его публичной карьеры как авангардиста. В 1930-е годы ему фактически запретили выставляться. Его работы исчезли из музейных экспозиций. Художнику пришлось вернуться к фигуративной живописи, он снова начал писать портреты и пейзажи.

Смерть в безвестности

Казимир Малевич умер в Ленинграде от рака 15 мая 1935 года. Существует легенда, что художник хотел быть похороненным с раскинутыми руками в супрематическом гробу в форме креста. Это завещание, если оно и было, выполнили частично. Организаторы заказали прямоугольный гроб, оформленный в духе супрематизма. Урну с прахом захоронили под дубом близ Немчиновки, рядом с дачей художника. Над могилой был установлен деревянный кубический монумент с изображением его самой узнаваемой картины ― «Чёрного квадрата».

В некрологах о нём писали скупо и нейтрально. О супрематизме либо умалчивали, либо упоминали с оговорками как «заблуждение» художника. Эпоха Малевича в СССР, казалось, закончилась вместе с его жизнью.

После его смерти многие супрематические работы были изъяты из музеев и отправлены в «спецхран» — специальные закрытые фонды, куда доступ был строго воспрещён. На десятилетия «Чёрный квадрат», как и имя его создателя, были вычеркнуты из истории советского искусства.

Как наследие Малевича пережило войну и цензуру

Судьба наследия Малевича в Европе напоминает шпионский триллер. Значительная часть работ художника осталась в Европе после его поездки в Германию в 1927 году. Он оставил свои картины, рисунки и архив на хранение архитектору Хуго Хэрингу, надеясь вернуться сюда в 1928 году. В 1929 году часть работ была передана директору Музея Ганновера Александру Дорнеру. Когда к власти пришли нацисты, объявив авангард «дегенеративным искусством», Дорнер пошёл на риск, спрятав супрематические шедевры в музейном подвале.

Именно там работы Малевича в 1935 году увидел и приобрёл Альфред Барр, основатель нью-йоркского Музея современного искусства (MoMA). В условиях нацистского режима ему удалось совершить почти невозможное: тайно вывезти в США два десятка работ под видом «технических учебных материалов». Две картины и два архитектурных чертежа были свернуты и спрятаны в зонтике. Эти работы легли в основу американской коллекции Малевича.

Оставшуюся часть наследия (картины, рисунки, архив) все эти годы хранил Хуго Хэринг в своём доме на юге Германии. После войны и сложных юридических переговоров эта коллекция в 1958 году была приобретена амстердамским музеем Стеделейк. Именно там теперь хранится крупнейшее зарубежное собрание работ гения русского авангарда.

Скрытое существование и начало реабилитации (1950–1970)

Жизнь в подполье

«Оттепель» 1950-х, наступившая после смерти Сталина, принесла некоторое послабление в литературе, но почти не коснулась изобразительного искусства. Знаменитый разнос Никитой Хрущёвым выставки авангардистов в Манеже в 1962 году («Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует!») ясно показал: абстракционизм всё ещё оставался врагом.

В эти годы Малевич существовал в двух параллельных мирах. Первый — это среда «неофициального» искусства, нонконформистов и коллекционеров. Главной фигурой здесь был Георгий Костаки. Сотрудник греческого, а затем канадского посольства в Москве, он, пользуясь своим статусом, десятилетиями скупал за копейки работы авангардистов, которые в СССР считались мусором и подлежали уничтожению. Он буквально спас наследие Малевича, Кандинского, Шагала и многих других. Его квартира превратилась в нелегальный музей, куда ходили «на паломничество» художники, поэты и редкие иностранцы.

Фактор Запада

К 1960–1970-м годам Запад безоговорочно признал Малевича гением XX века, одним из отцов-основателей модернизма. И для СССР сложилась парадоксальная ситуация: на Западе Малевич был символом русского культурного гения, а на родине — запрещённым «формалистом».

Во второй половине 1980-х годов работы Малевича начали появляться в экспозициях Третьяковской галереи и Русского музея. Правда, с осторожными, идеологически выверенными комментариями: супрематизм представляли как «эксперимент», как «этап в развитии художника», который, впрочем, был преодолён советским искусством.

Это был вопрос международного престижа. Союз не мог вечно игнорировать тот факт, что одна из ключевых фигур мирового искусства — советский гражданин. Власть оказалась в ловушке: признать Малевича означало расписаться в ошибочности доктрины соцреализма, а не признать ― выглядеть варварами на мировой арене.

Признание и культурная апроприация (1980–1991)

Окончательная легализация Малевича произошла только с приходом перестройки и гласности. Идеологические тиски ослабли. Началось массовое «возвращение имён» и открытие спецхранов.

Кульминацией стала первая в СССР полноценная ретроспективная выставка Казимира Малевича, открывшаяся в 1988 году и прошедшая в крупнейших музеях страны (Третьяковская галерея в Москве, Русский музей в Ленинграде). Для советских граждан это было шоком и откровением. Они впервые увидели то, что было спрятано от них более полувека. «Чёрный квадрат» официально вернулся из ссылки.

Почему власть «полюбила» Малевича?

К концу 1980-х рушащаяся советская идеология отчаянно нуждалась в новых символах. Старые герои стремительно теряли актуальность. И тут Малевич оказался удобной фигурой. Он стал символом не советской, а русской культуры, её глобального вклада в мировое наследие. «Чёрный квадрат» превратился в доказательство того, что Россия — родина одного из величайших художественных прорывов XX века.

Произошла культурная апроприация. Из «враждебного пятна» и «буржуазной мазни» «Квадрат» превратился в национальную икону авангарда. Его стало модно показывать иностранным делегациям, он стал значимым «экспортным» брендом русского искусства, таким же, как балет Большого театра, произведения Льва Толстого или Фёдора Достоевского.

А вы как думаете: «Чёрный квадрат» сегодня — это всё ещё манифест или уже просто принт? Поделитесь своим мнением в комментариях!