16 октября 2025

Эпоха застоя в языке: слова, которые появились в 70-80-е годы

С одной стороны — красный транспарант с лозунгом «Решения XXV съезда КПСС — в жизнь!». С другой — приглушённый диалог в очереди: «Сегодня выбросили финский сервелат, но мне не хватило».

Этот контраст — не просто зарисовка из прошлого. Это лингвистический код доступа к миру, который научился существовать в двух параллельных реальностях. Язык эпохи застоя (1970-е — середина 1980-х) стал идеальным отражением этого раздвоения. Он распался на два потока: мёртвый, ритуальный язык партийных отчётов и живой, едкий, полный недомолвок и иносказаний язык кухонь, «курилок» и квартирников.

Эта статья — попытка вскрыть языковую капсулу времени и проанализировать слова, ставшие символами своей эпохи. Мы увидим, как лексика отражала главные общественные явления: тотальный дефицит, культ «умения жить», подпольную культуру и всё более заметное влияние Запада, проникавшее сквозь «железный занавес».

Лингвистический срез «развитого социализма»

Чтобы понять эпоху, нужно вслушаться в то, как она говорила. А говорила она на двух разных языках, которые редко пересекались. Один предназначался для трибун, другой — для жизни.

«Деревянный язык» идеологии: слова, которые ничего не значили

Официальный дискурс эпохи застоя достиг совершенства в создании так называемого «новояза» — языка, функция которого заключалась не в том, чтобы сообщать, а в том, чтобы ритуально подтверждать незыблемость системы. Сам термин «новояз» (изначально придуманный Оруэллом) прижился уже в постсоветский период, однако это слово точно передает суть процесса.

Антрополог Алексей Юрчак в своей книге «Это было навсегда, пока не кончилось» отмечает, что к тому времени «авторитетный дискурс... стал настолько предсказуемым и повсеместным, что его форма начала преобладать над содержанием». Люди перестали вслушиваться в смысл слов, воспринимая их как ритуальный фон.

«Развитой социализм». Главная формула эпохи, призванная замаскировать очевидный факт: обещанный коммунизм так и не наступил. Это была попытка выдать застой за высшую стадию развития.

«Продовольственная программа». Величественное словосочетание, принятое в 1982 году, должно было решить проблему дефицита. В реальности оно стало символом бессилия власти и синонимом пустых обещаний, породив множество анекдотов.

«Чувство глубокого удовлетворения». Обязательное клише из новостных репортажей, описывающее реакцию советских трудящихся на любое решение партии. В народе эта фраза мгновенно стала маркером иронии и сарказма, приобретя прямо противоположное значение.

«Моральный облик строителя коммунизма», «идейно-политический уровень». Абстрактные, выхолощенные конструкции, полностью оторванные от реальности. Они существовали в мире партийных собраний и передовиц газеты «Правда», но не имели никакого отношения к повседневной жизни человека.

Язык быта: как говорить о том, чего нет

Реальная жизнь требовала другого словаря — точного, прагматичного, описывающего главную черту эпохи: постоянную нехватку чего бы то ни было. Как отмечает лингвист Владимир Новиков в «Словаре модных слов», построенный в СССР «реальный социализм» запомнился современникам в первую очередь очередями, дефицитом и блатом. Итак, какие слова стали символами того времени?

Дефицит. Главное слово эпохи. Оно обозначало не временные трудности, а перманентное состояние экономики. Дефицитом было всё: от туалетной бумаги до хороших книг.

Достать. Глагол, вытеснивший слово «купить». Купить можно было то, что свободно лежало на прилавке. А вот всё ценное нужно было «доставать» — через знакомых, с переплатой, в результате сложного квеста. «Достать» означало проявить смекалку, ловкость и, главное, наладить нужные связи.

Блат. Главная социальная валюта советского человека. Это система неформальных связей и взаимоуслуг, которая позволяла существовать параллельно с официальной системой распределения. «По блату» можно было достать билеты в театр, устроить ребёнка в детский сад или получить заветный «заказ» к празднику.

Выбросили. Слово, которое вызывало ажиотаж среди людей. Оно означало, что дефицитный товар внезапно появился в продаже. Услышав его, люди срывались с места и бежали к магазину, выстраиваясь в гигантские очереди.

Импортный. Это прилагательное было синонимом качества, престижа и мечты. Импортная вещь, будь то джинсы, сигареты или магнитофон, автоматически повышала социальный статус её владельца.

«Окно в Европу»: англицизмы и молодёжный сленг

Несмотря на «железный занавес», западная культура: музыка, кино, мода — проникала в СССР, принося с собой новые слова. Эти англицизмы становились для молодёжи паролем, символом свободы и принадлежности к «своим».

Джинсы (или джинсá). Это было не просто слово и не просто одежда. Это был культ, фетиш, объект вожделения. Настоящие американские джинсы, да и любая другая фирмá с заветным лейблом стоили целое состояние на чёрном рынке.

Винил, диск, кассетник. Лексика, связанная с музыкой, которая для многих была главным способом уйти от серой действительности. Западные рок-группы переписывались с кассеты на кассету, а виниловые пластинки (пласты) были предметом коллекционирования и гордости.

Сейшн (от англ. session). Так называли подпольные или полулегальные концерты рок-музыкантов.

Хиппи, хипповать. Обозначение целой контркультуры, отрицавшей советские ценности и проповедовавшей любовь, мир и свободу.

Ближе к Олимпиаде-80 и после неё в язык хлынула новая волна: видак (видеомагнитофон), брейк (брейк-данс), кроссовки.

Язык «второй культуры»: андеграунд и инакомыслие

Параллельно с официальным искусством и литературой существовала «вторая культура» — неподцензурная, свободная, живущая по своим законам. И у неё был свой словарь.

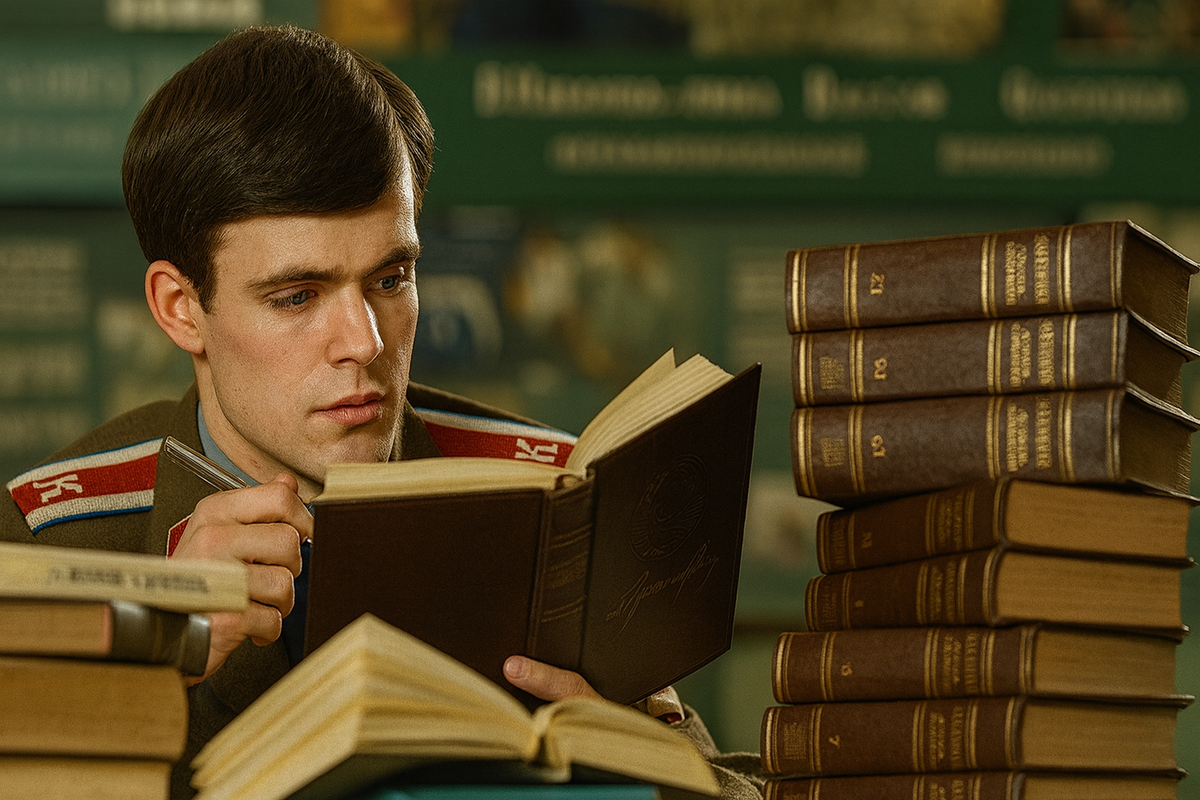

Самиздат и тамиздат. Два понятия в неофициальной литературе. Самиздат — это рукописные или машинописные копии запрещённых текстов, которые распространялись «из рук в руки». Тамиздат — книги, изданные за границей («там») и нелегально ввезённые в СССР.

Квартирник. Уникальное явление эпохи: домашний концерт, лекция или выставка. Квартира становилась единственным свободным пространством, где можно было услышать запрещённых поэтов, увидеть картины художников-нонконформистов или послушать опальных рок-музыкантов.

Тусовка. Именно в 70–80-е годы это слово начало приобретать своё современное значение — неформальное сообщество людей, объединённых общими интересами, будь то хиппи, художники или фарцовщики.

Диссидент (или ироничное «диссида»). Слово, которое из узкого круга правозащитников вышло в более широкие массы для обозначения любого инакомыслящего, человека, не согласного с генеральной «линией партии».

Язык анекдота: главное оружие иронии

Политический анекдот стал главным жанром устного народного творчества и самым эффективным способом борьбы с «деревянным» языком власти. Его лингвистический механизм был прост и гениален: он брал мёртвое идеологическое клише и, помещая его в бытовой, абсурдный контекст, вскрывал его пустоту и лживость. Фразы вроде «линия партии колеблется вместе с генеральным секретарём» или бесконечные шутки про «дорогого Леонида Ильича» лишали официальный дискурс сакральности, «обезвреживали» его смехом. Анекдот стал школой критического мышления для целого поколения.

Леонид Ильич Брежнев прибывает с официальным визитом в Польшу. В аэропорту его встречает почётный караул, дети с цветами, всё руководство страны. Брежнев сходит с трапа, достаёт из кармана бумажку и торжественно читает: — До-ро-ги-е поль-ски-е то-ва-ри-щи! Все бурно аплодируют. Брежнев переворачивает бумажку и продолжает: — До-ро-ги-е мо-и мо-ск-ви-чи! В рядах встречающих недоумение. Брежнев снова переворачивает бумажку, стучит по ней пальцем и сердито бормочет: — А кепка-то моя где? Опять перепутали!

Этот анекдот демонстрирует, как высмеивали «деревянный язык»:

Используется реальное клише. Торжественное обращение «Дорогие товарищи!» и знаменитая манера Брежнева читать любую речь по бумажке были неотъемлемой частью официального ритуала.

Создаётся абсурдный контекст. Важный текст официального приветствия оказывается перемешанным с бытовыми, личными записками («где моя кепка?»).

Достигается эффект «обезвреживания». Сакральная фигура генсека и пафос момента мгновенно разрушаются. Лидер страны предстаёт немощным стариком, который не может сказать и двух слов без подсказки и путает важнейшие документы с личными вещами.

Таким образом, анекдот лишал власть её монументальности, сводя её к человеческому, комичному и жалкому масштабу.

Слова, вошедшие в речь той эпохи, демонстрируют поразительную способность языка (и общества) к адаптации. Он стал формой пассивного сопротивления, инструментом сохранения здравого смысла в условиях идеологического абсурда. Именно этот живой, гибкий, накопивший колоссальную энергию иронии народный язык вырвался на свободу в годы перестройки. Он, словно кислота, мгновенно растворил проржавевшие «деревянные» конструкции советского новояза и заложил основу для нового русского языка, на котором мы говорим сегодня.