16 октября 2025

Почему Пастернак на самом деле отказался от Нобелевской премии

«Я получил известие о присуждении мне Нобелевской премии. Потрясён. Благодарен, тронут, смущён», — телеграмма Бориса Пастернака в Швецию, октябрь 1958 года.

А спустя несколько дней — другая, будто из другого мира:

«С учётом того значения, которое присуждение премии получило в обществе, я вынужден отказаться от этой незаслуженной чести. Прошу не принимать моего отказа за проявление неуважения».

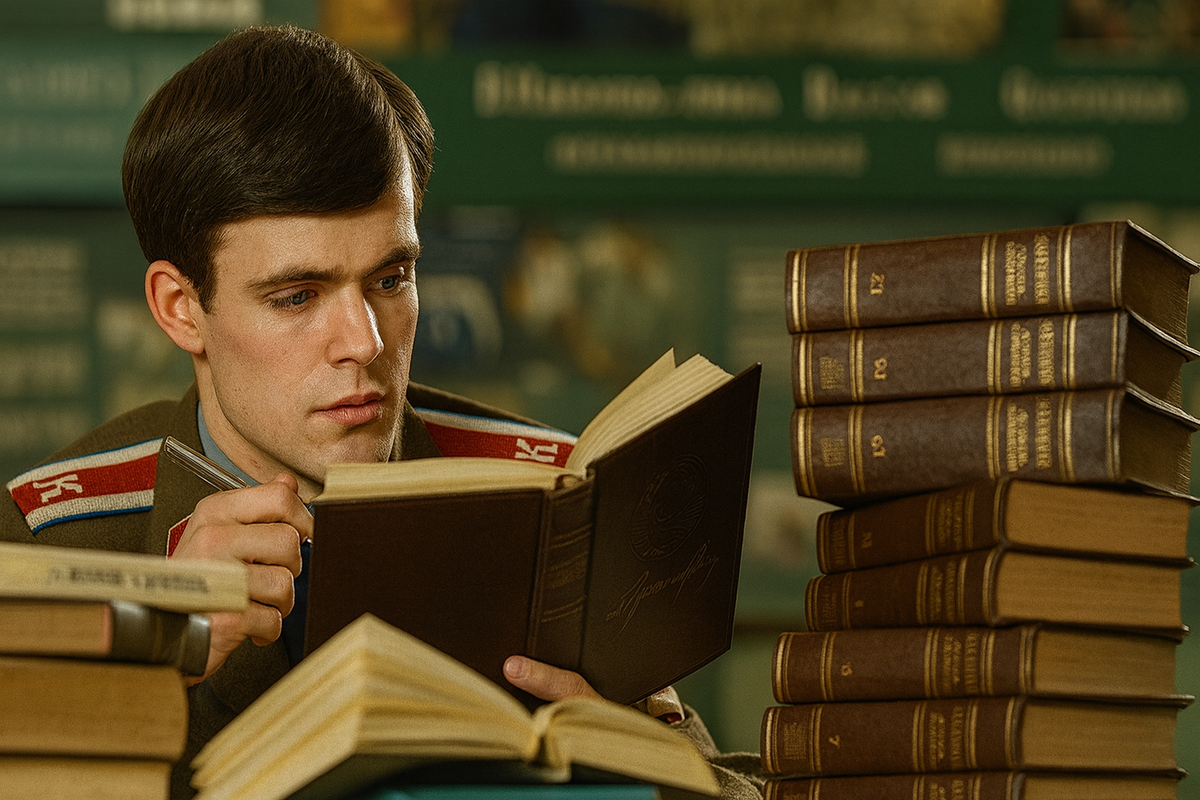

Так один из самых поэтичных и трагичных эпизодов XX века превратился в миф. Миф о поэте, которого заставили отречься от главной премии в мире. Но где кончается легенда и начинается истина?

Осень 1958-го: мир аплодирует — страна гневается

Нобелевская премия по литературе 1958 года присуждается Борису Леонидовичу Пастернаку — «за значительные достижения в современной лирической поэзии и в области великой русской эпической традиции».

За ним — автор «Доктора Живаго», романа, запрещённого в СССР и изданного в 1957 году в Италии Джанджакомо Фельтринелли.

Публикация за границей стала вызовом системе. Советская цензура считала роман «антисоветским», «религиозно-индивидуалистическим», «идеологически вредным». Но для Европы он стал откровением — свидетельством о человеческом достоинстве в эпоху тоталитаризма.

В октябре 1958-го весь мир обсуждал не просто писателя, а символ свободы. И в тот же момент — советские газеты, от «Правды» до «Комсомольской правды», разворачивают кампанию травли: «Литературный выродок», «Отщепенец», «Клеветник на социалистическую действительность».

Пастернак становится изгоем в собственной стране. Его готовят к высылке.

«Я не уехал, потому что связан с Россией»

Пастернак мог спастись. По одной из неофициальных версий: Шведская академия предложила ему выезд в Швецию, с визой и приглашением.

Но он отказался. В письме премьер-министру Швеции он писал, что возможность уехать за пределы родины для него «равна смерти».

Это была не поза и не жест героя. Пастернак прекрасно понимал: если он покинет страну, ему не позволят вернуться.

А главное — останется здесь Ольга Ивинская, его возлюбленная, вдохновительница Лары из «Доктора Живаго».

Она уже однажды прошла через лагеря за связь с ним. И Пастернак полагал: уедет он — арестуют её снова.

Две телеграммы: благодарность и отречение

История с двумя телеграммами до сих пор окутана тайной, а историки спорят, так и не придя к единому мнению.

Первая телеграмма — отправленная в Швецию 23 октября 1958 года, известна по тексту:

«Безмерно благодарен, тронут, горжусь, смущён».

А уже 29 октября приходит вторая — отказ.

В советской печати появилось утверждение, будто Пастернак сам отправил этот отказ, «осознав политическую ситуацию».

Однако документы свидетельствуют: за этой телеграммой стояло давление на уровне ЦК КПСС.

Согласно архиву Александра Яковлева (документ № 5, РГАНИ, ф. 5, оп. 36, д. 37, л. 18), в августе 1957 года Пастернак уже сталкивался с цензурным давлением — его заставили направить Фельтринелли телеграмму с просьбой «вернуть рукопись», якобы «незавершённую».

Оригинал этой телеграммы с подписью поэта находился у т. Поликарпова, сотрудника отдела культуры ЦК.

Тот же механизм повторился и в 1958 году.

Телеграмма-«отказ» от Нобелевки также была отредактирована и отправлена не из дома поэта, а через официальные каналы.

Исследователь Александр Жолковский в статье для «Нового мира» (№ 4, 1998) писал:

«Формулировки в телеграмме не пастернаковские: это язык чиновников, а не поэта. Сочетание “незаслуженной чести” для Пастернака нехарактерно».

Архивные следы: где хранится оригинал

Попытки найти подлинный текст отказной телеграммы предпринимались не раз.

В архивах РГАНИ и ГАЛИ хранятся копии служебных записок, указывающих, что «оригинал с подписью автора имеется у т. Поликарпова».

Эта запись датирована 28 августа 1957 года, подпись — Шевлягин.

На сайте pasternak.niv.ru приводится тот же источник, с уточнением: «с подписью автора».

Однако фотокопий (сканов) в открытом доступе до сих пор нет — вероятно, документы остаются в фондах с ограниченным доступом.

В издании «Переписка Бориса Пастернака» (1990, «Художественная литература») тексты писем и телеграмм приведены в редакционной расшифровке — без фототипий.

В архиве ИРЛИ (pasternak.literature-archive.ru) также размещены тексты поздних писем, но не сами оригиналы.

Таким образом, мы знаем о существовании телеграмм, их содержания и маршрута, но не видели подлинника публично.

Это добавляет туманности и рождает почву для легенд — будто вторая телеграмма была написана не самим Пастернаком, а от его имени.

«Меня не выгнали — я сам ушёл»: позиция поэта

В письмах друзьям Пастернак не скрывал боли.

27 октября 1958 года он пишет друзьям в Грузию:

«Из-за этой истории я на волоске от высылки. Враг не только государства, но и народа. Отказывался, но меня не слышат. Это не мой выбор — это моё спасение. Я отказываюсь не от награды, а от несчастья. Не могу жить вне России».

Для него отказ — не капитуляция, а вынужденный компромисс.

Он понимал, что не способен бороться против машины, которая давила даже тех, кто молчал.

Герои романа, за который дали Нобелевскую премию, — не революционеры и не партийные вожди, а люди, ищущие смысл и веру среди хаоса истории.

Для советской идеологии это было недопустимо.

Когда рукопись попала к итальянцу Фельтринелли, советские органы госбезопасности восприняли это как измену.

Согласно записке отдела культуры ЦК, «писатель Пастернак допустил утечку рукописи за границу, что может быть использовано врагами Советского Союза».

Роман стал частью «холодной войны слов»: его издавали на многих языках, переправляли в СССР в виде микрофильмов и миниатюрных книжек, которые тайно распространяли студенты и дипломаты.

Цена отказа

Пастернак стал изгоем. Его имя было вычеркнуто из всех литературных справочников, произведения не печатались.

Однако внутри СССР началось и другое — человеческое движение. Люди, рискуя, тайком читали «Живаго», передавали стихи, шептали строки:

«Во всём мне хочется дойти

До самой сути…»

Для тысяч советских читателей он стал символом правды и совести, даже если сам не мог открыто выступить.

На своей даче в Переделкино

Пастернак умер в мае 1960 года в Переделкино. На его похоронах толпа читала стихи — это не было одобрено, но никто останавливать не стал.

В 1989 году Союз писателей официально отменил решение об исключении Пастернака.

А в 1988 году его сын Евгений принял в Швеции золотую медаль и диплом Нобелевского лауреата — через тридцать лет после смерти отца.

Правда и миф

Миф гласит: Пастернак «сам отказался» от Нобелевской премии.

Правда же в том, что, вероятнее всего, его заставили отказаться.

Он не предавал литературы. Он защищал своё право остаться человеком в нечеловеческих обстоятельствах.

«Я хотел бы быть понят моей страной, но если это невозможно — готов быть понят хотя бы другими», — писал он.

Эта фраза, возможно, и есть подлинный итог истории.

Что осталось в архивах

Сегодня, спустя десятилетия, исследователи продолжают искать оригиналы тех телеграмм, писем и служебных записок.

Мы знаем, где они могут храниться — в фондах РГАНИ (Ф. 5, Оп. 36), в ГАЛИ, в личных архивах Ольги Ивинской и её дочери.

Но физически увидеть подпись поэта под словами «отказываюсь» пока не удалось.

Может быть, это символично.

Может быть, судьба Пастернака требует, чтобы последняя подпись его жизни осталась непрочитанной — как личное «да» самой совести.

Отказ Пастернака от Нобелевской премии часто называют одной из самых трагических страниц в истории русской литературы XX века. Но, возможно, в этом поступке и была своя неизбежная логика. Он прожил жизнь по законам внутренней честности — и в тот момент, когда мир требовал от него политического жеста, он сделал духовный.

Он писал, что не может иначе, в этих словах нет гордости, лишь смирение. Пастернак понимал, что стал пешкой в игре, не интересуясь его живым, человеческим голосом. Для него награда перестала быть символом признания, став символом конфликта. Он выбрал покой, а не подчинение.

Сегодня, когда Нобелевская премия воспринимается как вершина писательской судьбы, поступок Пастернака звучит почти немыслимо. Но, может быть, именно этот отказ сделал его вечным. Ведь, отказываясь от внешнего признания, он получил то, что невозможно вручить на сцене Стокгольма: свободу остаться самим собой.

Когда в 1989 году, спустя тридцать лет после его смерти, семья Пастернака получила диплом и медаль Нобелевского лауреата, это выглядело не как исправление ошибки, а как признание тайной правоты его выбора. Он оказался современнее своего века — и человечнее своих судей.

Сегодня, перечитывая строки «Жить — не значит торжествовать, а значит чувствовать и любить», мы понимаем: Пастернак не отказался от чести — он просто не позволил превратить её в оружие. И, быть может, именно поэтому его имя и сегодня звучит не как легенда, а как голос живого человека, прошедшего через бурю, но сохранившего свет.