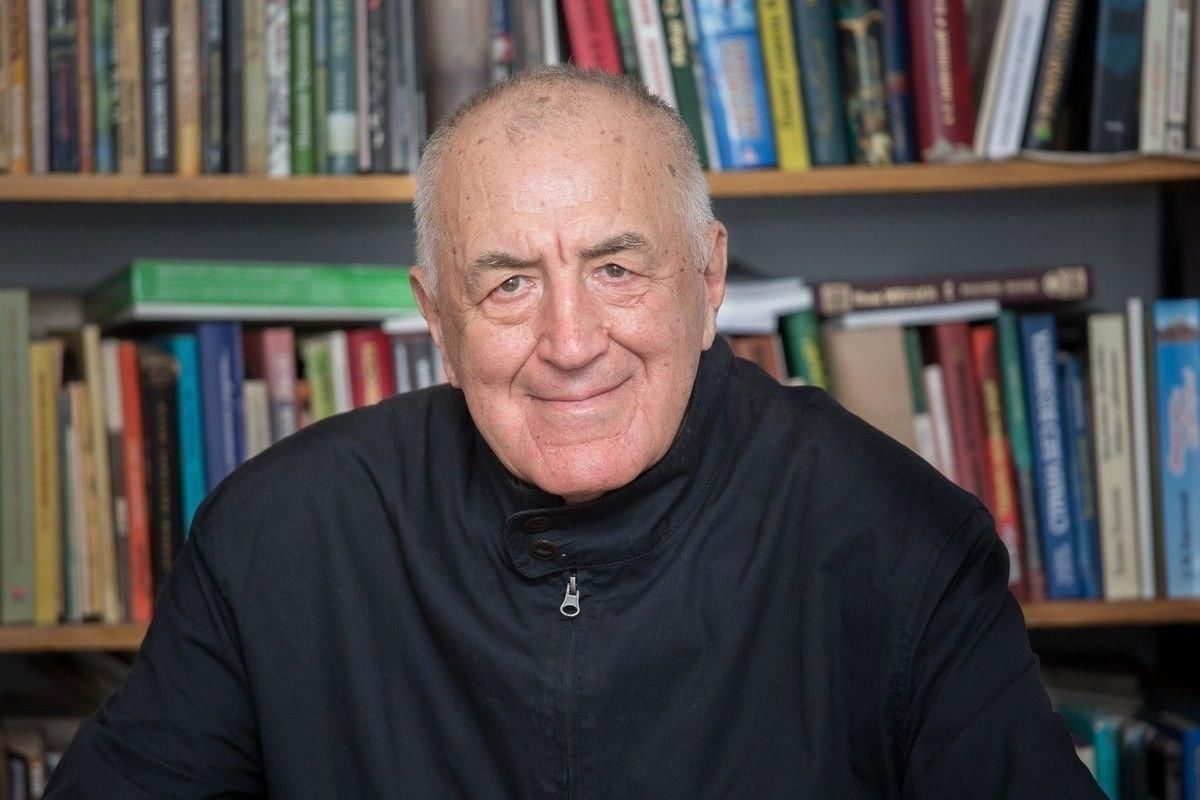

Писатель и поэт Иван Алексеевич Бунин стал первым русским лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1933 году. Его творчество обладает глубокой лиричностью, тонким психологизмом и вниманием к человеческим переживаниям. В его произведениях любовь предстаёт не только как источник радости, но и как отражение скорби и утраты.

Фразой, которая созвучна философии Бунина о любви, стало его высказывание:

«Неужели вы ещё не знаете, что в семнадцать и семьдесят лет любят одинаково? Неужели вы ещё не поняли, что любовь и смерть связаны неразрывно?»

Любовь в юности против зрелости

В юности, особенно в семнадцать лет, любовь часто воспринимается как нечто романтическое, идеализированное. Это время ярких эмоций, страсти, мечт, когда каждая история кажется единственной в своём роде, незабываемой и вечной. Неспроста первые романтические чувства остаются для человека особенно памятными. В них есть окрыляющая новизна, хрупкость, подчёркнутая жертвенность.

В зрелом возрасте понимание любви обычно становится более сложным и неоднозначным. Герой знает на собственном опыте, что любовь – это совместные переживания, поддержка в трудное время и, как ни печально, конечность всего этого. Сильнее ценятся уважение, выполненные обещания, умение жалеть, заботиться. Утраты, болезни, битые розовые очки, перемены в личности и теле строят более реалистичное и, в какой-то степени, спокойное восприятие любви.

Эрос и танатос

Тема неразрывной связи любви и смерти часто встречается в литературе. В произведениях Ивана Бунина это проявляется как философское осмысление жизни человека, где любовь служит источником радости и утешения, но также неизбежно соприкасается с темой утраты.

В таких произведениях, как «Жизнь Арсеньева» и «Тёмные аллеи», автор исследует эту связь. Любовь уже не напоминает детскую игру, а превращается в целую палитру переживаний, где преобладают и радость, и печаль, и нежелание терять. Осмысление смерти как конца и завершения жизни подталкивает к более трепетному и бережному отношению к кому-то дорогому. Смерть – постоянная часть жизни, и ни одно чувство не может существовать вне этого контекста. Обычно это ощущается только с опытом.

Что общего во влюблённых разного возраста

Согласно Бунину, во влюблённых разного возраста общее – это интенсивность и глубина чувства. Литератор считал, что любовь не зависит от возраста. Люди в семнадцать и семьдесят лет могут любить одинаково сильно. Эмоция в любом возрасте может быть всепоглощающей, страстной и настоящей.

Молодость часто ассоциируется с бурей эмоций, но зрелость и старость не исключают возможности испытывать глубокую, осознанную, преданную любовь. Это фундаментальное человеческое переживание, которое существует вне временных рамок.

Любовь в жизни Ивана Бунина

Любое творчество отражает внутреннюю жизнь его автора. Так было и с Иваном Алексеевичем. Проследить связь нежных, трогательных чувств с неизбежной потерей можно и в его биографии и произведениях.

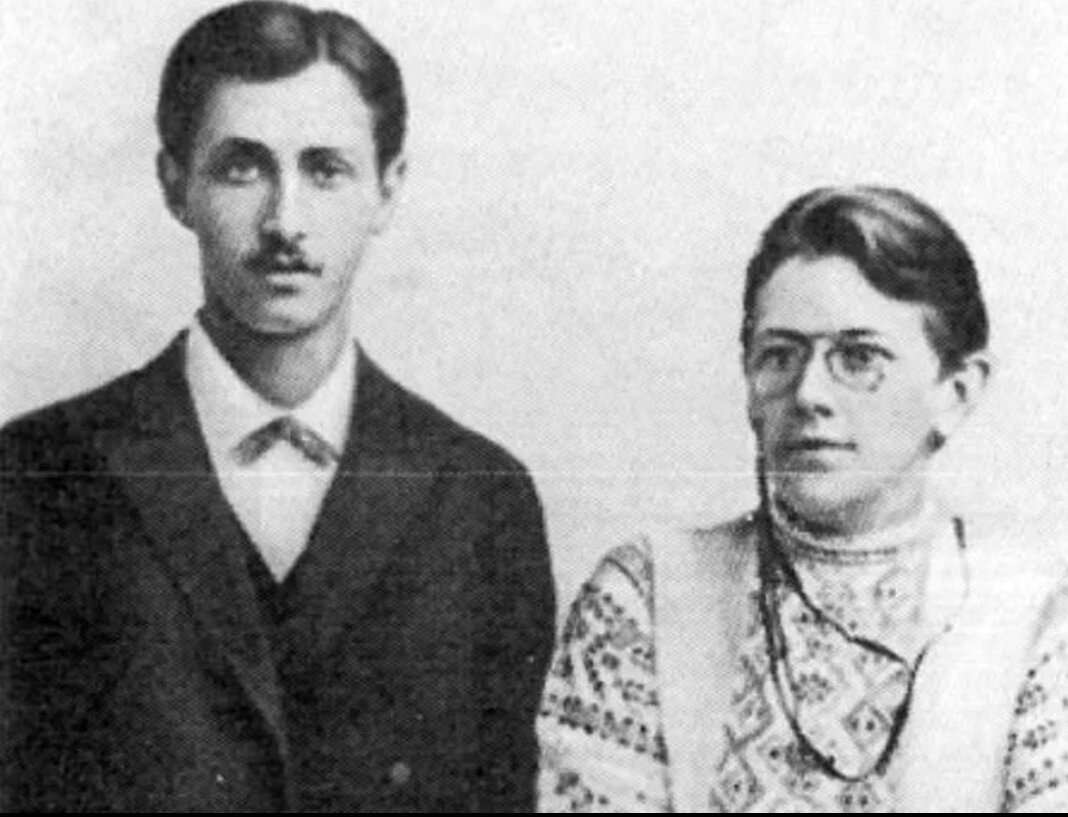

В юности Бунин сам был горячо влюблён в Варвару Пащенко. Это была красивая, статная, образованная девушка. Она работала корректором в «Орловском вестнике». Поначалу она показалась Ивану чересчур независимой и даже заносчивой, но позже он оценил её ум и с удовольствием общался с девушкой. Варвара Пащенко не была официально замужем за Буниным, и всё равно её считают его первой женой.

Несмотря на сильные чувства, отношения были далеко не безоблачными. Отец Варвары не считал Бунина подходящей кандидатурой для дочери. Сам Иван Алексеевич в то время был очень беден. Его родители разъехались, продав часть имущества. Мысли о деньгах постоянно занимали голову Бунина, но, по его словам, «заработать, написать что-нибудь – не могу, не хочу».

Разрыв с Варварой

В 1892 Иван и Варвара переехали в Полтаву, брат писателя помог Ивану устроиться на работу. Но семейная жизнь так и не удалась: Бунин слишком погрузился в общественную жизнь. Пащенко банально не хватало его присутствия. Через два года она уехала из Полтавы, сообщив об этом Бунину в записке. Её нового адреса ни у кого не было. А может, и был, просто Ивану решили его не сообщать.

Бунин так тяжело переживал разрыв с Варварой, что родные опасались, не наложит ли тот на себя руки. Так произошла «расставанья маленькая смерть» в жизни писателя и поэта. Есть мнение, что связь с Варварой Пащенко отразилась в романе Бунина «Жизнь Арсеньева».

Два брака

Иван Алексеевич женился на Анне Цакни, девушке «красивой, изумительно чистой и простой». Её общество было приятно Бунину, но особенной любви, по его словам, он к жене так и не испытал. У них был сын, который погиб от скарлатины.

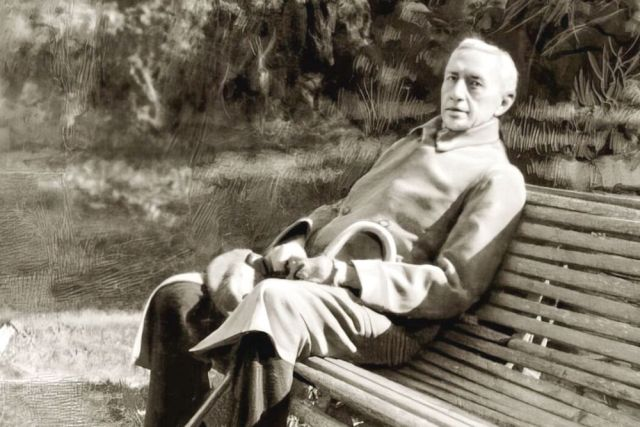

Второй его официальной женой стала Вера Муромцева. Их брак продлился до самой смерти писателя в 1953 году. Муромцева стала для Ивана Алексеевича по-настоящему близким человеком, другом, единомышленником и музой. Вместе они разделили сложности жизни в эмиграции. Вера Николаевна ухаживала за больным мужем. Незадолго до его смерти читала ему письма Чехова. Думал ли Иван Алексеевич, как больно будет жене его хоронить, как она будет жить без него после стольких лет?

Чувства к Варваре и Вере, безусловно, могли быть разными по качеству, но одинаково сильными. Сам Бунин был уверен, что возраст здесь не при чём.

В жизни Ивана Бунина любовь была тесно связана со страданием: потеря возлюбленной, гибель маленького сына, болезнь и смерть вдали от Родины. Личный опыт нашёл отражение в его творчестве: в цикле «Тёмные аллеи», рассказе «Митина любовь», романе «Жизнь Арсеньева» и других. Автор понимал, что любовь не может существовать вне контекста потери, что она хрупка и преходяща. Её сила способна как возвысить человека, так и разрушить его.

Но каждая фаза жизни, от юношеской беззаботности до зрелого понимания, добавляет новые оттенки к нашему восприятию любви. Фатализм, по мнению Бунина, обогащает отношения, делает их более значимыми. Именно смерть помогает получить более искреннюю и глубокую связь, придавая привязанности настоящую ценность.

Согласны с этим?